ハンドリングの魂はEVにも宿る――マツダが描く未来の電動ロードスター

「人馬一体」。これはマツダが長年にわたり追求してきた走りの哲学であり、同社を象徴するスポーツカー「Miata(日本名:ロードスター)」に最も色濃く表れている言葉だ。しかし、EV化の波が押し寄せる自動車業界において、この哲学をどう次世代に継承するのか。そんな疑問に対するひとつの答えが、2025年4月末に明らかになった。米国特許商標庁に登録された、あるEV車両のレイアウトに関するマツダの特許だ。

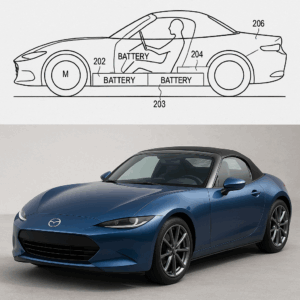

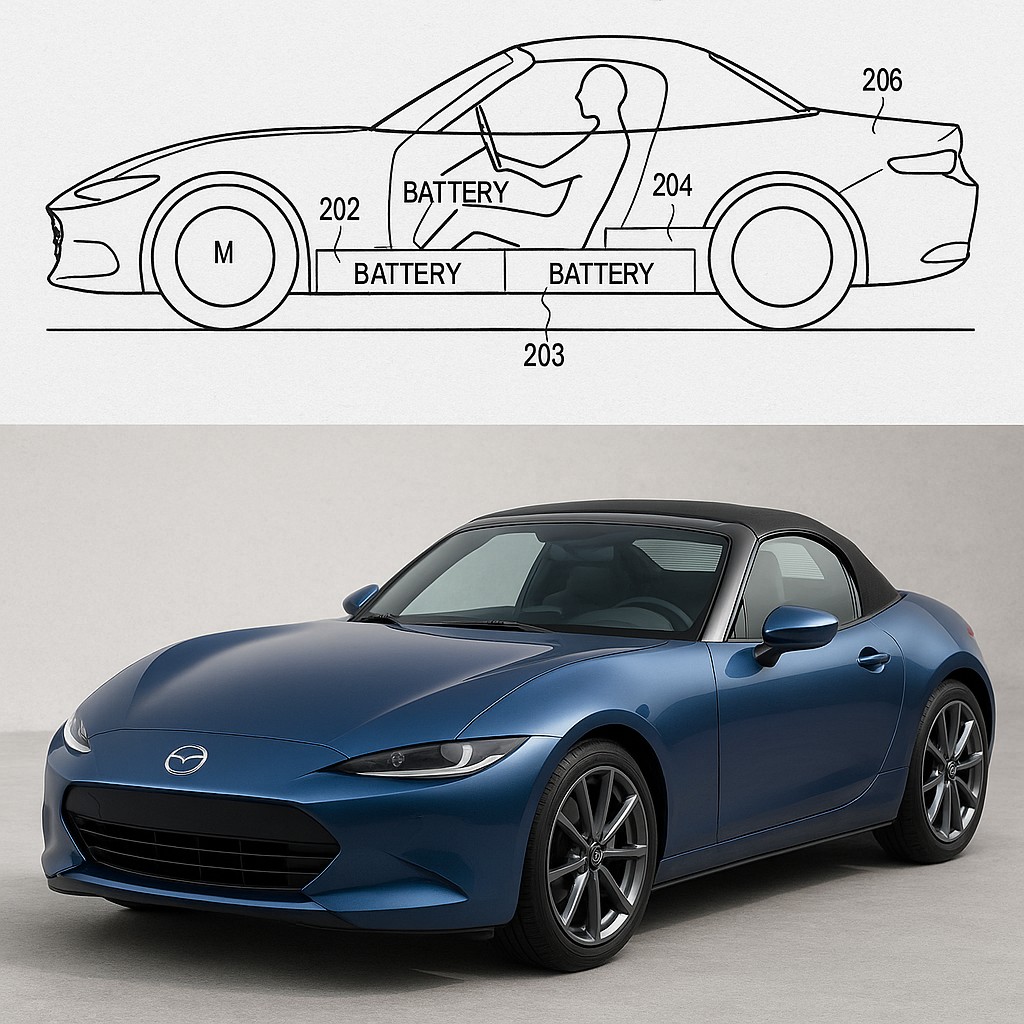

その特許には、従来のEVとは一線を画す独創的なバッテリー配置と、後輪駆動レイアウトが描かれている。図面に描かれた車両のシルエットは、まさにMiata(ロードスター)そのもの。この特許が示唆するのは、マツダが「EVでもMiataらしさ」を決して捨てていないという事実である。

本記事では、この特許の技術的意義と、そこに込められたマツダの思想、そして「電動ロードスター」の可能性について、徹底的に掘り下げていく。

第1章:マツダと「Miata(ロードスター)」という存在

Miata(ロードスター)は、1989年の初代NA型の登場以来、世界中のドライビング・エンスージアストに愛され続けてきた。軽量コンパクトなFRレイアウト、自然吸気エンジン、そしてマニュアルトランスミッション。余計なものを排し、ドライバーとの対話を最大限に高めたこの車は、「運転の楽しさとは何か?」という問いに対する、マツダの明確な答えだった。

世界累計販売台数は120万台を超え、ギネスにも「世界で最も売れた2シーターオープンカー」として記録されている。その人気の理由はスペックではなく、フィーリングにある。ステアリングの応答、車体の動き、シフトの感触、全てが調和し、「クルマと対話している」という感覚を味わえるのがMiata(ロードスター)の真骨頂だ。

第2章:EV時代の幕開けと「Miata(ロードスター)」の危機

近年、自動車業界はカーボンニュートラルの実現を目指し、急速にEV化へと舵を切っている。マツダも例外ではなく、MX-30や新型CXシリーズにEVやPHEVを導入しているが、「Miata(ロードスター)」のようなピュアスポーツカーにEV化は簡単な話ではない。

EVは構造上、重くなりがちで、バッテリーを床に敷き詰める「スケートボード型」シャシーが主流である。しかしこれは、Miata(ロードスター)が大切にしてきた軽量性や低重心、俊敏なハンドリングとは相容れない。また、モーター駆動はスムーズで速い一方で、エンジンの鼓動や操作へのレスポンスといった「五感への訴え」が薄くなる傾向がある。

このような背景の中、EV化によってMiata(ロードスター)らしさが失われるのではないかという不安が、ファンの間でくすぶっていた。

第3章:発見されたマツダのEV特許とその特徴

2024年10月にマツダが米国特許商標庁に提出し、2025年4月に公開された特許には、「electric automobile」と題された電動車両の設計図が添付されていた。そのスケッチのシルエットは、明らかにMiata(ロードスター)を思わせるものであり、注目を集めた。

この特許の最大の特徴は、極めてユニークなバッテリーの配置方法にある。一般的なEVではバッテリーパックを床全面に敷き詰めるが、この設計では:

-

主バッテリーを、内燃機関車における「トランスミッショントンネル」に相当するセンター部に縦に配置

-

補助バッテリーをシート後方の左右2箇所に配置

-

さらに1つの小型バッテリーを助手席前方に配置

というように、車体全体に分散させている。

第4章:このバッテリー配置がもたらす利点

このレイアウトにより、以下のような大きな利点が得られる:

-

前後重量配分の最適化:スポーツカーにおいて理想とされる50:50の前後重量配分に近づける設計

-

左右のバランス向上:左右非対称の乗車(例:運転手のみ)でも重量バランスを確保

-

低重心化とヨー慣性モーメントの抑制:中心に重さを集中させることで、回頭性(クルマの向きの変化のしやすさ)を高める

-

俊敏なハンドリングの維持:これはまさにMiata(ロードスター)に必要不可欠な資質である

この設計は単なる効率ではなく、あくまでも「操る楽しさ」を中心に据えた思想といえる。

第5章:モーター配置と駆動方式へのこだわり

この特許のもう一つの重要な要素は、モーターの配置と駆動方式だ。設計図によれば、単一のモーターをセンタートンネル部に搭載し、後輪に駆動力を伝えるという構造になっている。

つまり、後輪駆動(FR)+シングルモーターという、他のEVスポーツとは異なる構成である。多くのEVがツインモーターで四輪駆動とする中、あえて「駆け引き」のあるFRを選んだマツダの意図は明確だ。

第6章:CTOの発言が示す開発方針

2025年4月、マツダCTO(最高技術責任者)の梅下隆一氏は、「次期ロードスターは自然吸気でマニュアルトランスミッションを残す予定」と明言している。これはファンにとっては朗報だが、同時にこのEV特許の存在が「その先の未来」を見据えたものであることを示している。

つまり、今すぐではないが、将来のMiata(ロードスター)EV化は視野に入っているということだ。

第7章:他社スポーツEVとの比較

ここで他社のスポーツEVと比較してみよう。

| 車種 | 駆動方式 | モーター数 | バッテリー配置 | 走りの志向性 |

|---|---|---|---|---|

| テスラ・ロードスター | AWD | 3 | スケートボード型 | 直線加速重視 |

| ポルシェ・タイカン | AWD | 2 | フロア全体 | 高速安定性 |

| ホンダe | RWD | 1 | フロア下部 | 都市型コンパクト |

| マツダEV特許(仮想) | RWD | 1 | トンネル中心+補助分散 | ハンドリング重視 |

この比較から見えてくるのは、マツダだけが「人馬一体の延長線としてのEV」を目指しているという点だ。

第8章:「魂動デザイン」とEVの融合

EV時代におけるデザインの自由度は高い。エンジンやトランスミッションが不要なため、ボンネットの短縮、キャビンの前寄り化など様々なアレンジが可能だ。しかしMiata(ロードスター)は、ロングノーズ・ショートデッキのプロポーションこそがその美しさであり、「魂動デザイン」との親和性も高い。

この特許車両のデザインがそれを踏襲しているのは、マツダのデザイナーがEVであっても“魂”を失わないことを重視している証拠だ。

第9章:Miata(ロードスター)ファンが期待するもの

ロードスターは単なるクルマではない。世界各国にファンクラブが存在し、草レース、ジムカーナ、ツーリングなど、熱心なコミュニティが形成されている。マツダはこの「ファン文化」を尊重しており、製品開発にも意見を反映させる文化がある。

そのため、このEV特許にファンが注目するのも当然だ。Miata(ロードスター)が「ただのEV」になってしまえば、これまで築き上げた信頼は失われてしまう。

第10章:結論――「らしさ」を未来へつなぐ挑戦

今回の特許がすぐに市販車につながるとは限らない。しかし、少なくともマツダはMiata(ロードスター)の遺伝子をEVの時代にも継承しようとしていることが分かる。

軽さ、ハンドリング、FRレイアウト、そして何よりも「運転の楽しさ」。これらを電動車両に移植することは簡単ではない。しかしマツダは、その困難を「チャンス」と捉えているように見える。

ファンにとって重要なのは、Miata(ロードスター)が何で駆動されるかではなく、**「乗った瞬間に笑顔になるかどうか」**だろう。マツダがそれをEVで実現できるなら、未来のロードスターにもまた、多くの心を動かす力が宿るはずだ。

コメント