序章:小さなデザインが大きな勝利を呼び込む

F1カーの細部にまで目を凝らしたことがある人なら、コックピット前方にある小さな透明な風防――ウインドスクリーンの上部が、まるで子どもがギザギザのハサミで切ったような不思議な形状になっていることに気づいたかもしれません。

このギザギザがなぜ存在するのか。単なる装飾ではありませんし、見た目の個性を演出するものでもありません。実はこの小さなディテールが、F1という究極のスピードを競う世界において、空力性能と車両制御に決定的な影響を与えているのです。

しかもこの工夫は、全チームが採用しているわけではありません。レースの条件や車両の設計哲学によって使い分けられ、その採用は“必要性”と“利益の見極め”によって左右されます。

つまり、このギザギザには、F1のエンジニアリングの本質──スピードと空力の果てしない追求、そして細部への執念──が凝縮されているのです。

第1章:空気と戦う最前線、それがF1

F1マシンにとって空気とは、「最大の敵」であると同時に「最良の味方」です。車体にまとわりつく空気の流れをいかにコントロールするか、それがレースにおける成績を左右します。空気を押しのけて進むのではなく、空気を操り、車両に利する形で利用することがF1エアロダイナミクスの基本思想です。

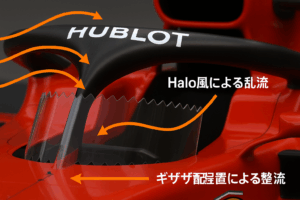

たとえば、直線的なウインドスクリーンの場合、風はドライバーの頭上を通過した後、そのままコックピット後方に大きな乱気流を発生させてしまいます。これは、リアウィングやエンジンへの空気流に悪影響を及ぼす恐れがあります。

ここで登場するのが、あのギザギザの“歯”です。見た目は素朴でも、機能は極めて高度。ギザギザのエッジは、空気の流れを意図的に乱し、一つの大きな渦ではなく、複数の小さくエネルギーのある“ミニ竜巻”に変換する働きがあります。

これにより、気流はよりスムーズに車体後部へと流れ、リアウィングのダウンフォース性能やエンジンの吸気効率が高まるのです。

第2章:理論に裏付けられたシンプルな発想

一見すると複雑に思えるこの構造も、理論的にはシンプルな数値流体力学に裏付けられています。

「Theoretical and Natural Science」誌に掲載された研究では、ジグザグ形状のエッジが、意図的な乱流を生み出し、空気を“整える”効果があると実証されています。まるで空気の“ミキサー”や“調理人”のように、エアフローを整え、より効率的に下流のパーツへと送る役割を果たすのです。

重要なのは、これがF1における“限界利益”の発想にぴったり合致しているという点です。車両のパフォーマンスを100から101に上げるために、0.1秒でも削るために、1グラムでも軽くするために――その努力が、たった数センチのギザギザに結実しているのです。

第3章:ギザギザの誕生は“安全性”がきっかけ

このギザギザのウインドスクリーンが必要とされるようになった背景には、F1における大きな安全性の転換点があります。

2018年に導入された「Halo(ハロー)」と呼ばれるチタン製の保護リングは、ドライバーをクラッシュ時の飛来物から守る非常に重要なデバイスですが、空力面では厄介な存在でもあります。

本来、スムーズに流れるはずの気流は、Haloによって乱され、ドライバーの頭部周辺に余計な乱流を生み出します。ここに、ギザギザのウインドスクリーンが加わることで、空気の流れを再びコントロール可能な形へと“調理”し直すのです。

これは、F1が“オープンコックピット”の伝統を守りつつ、安全性と空力効率の両立を図るために編み出した、独自の解決策だったのです。

第4章:インディカーとの比較──なぜF1は“キャノピー”を選ばなかったのか?

インディカーではF1と同様の安全課題に対し、「エアロスクリーン」と呼ばれるフルカバーのキャノピー型構造を選びました。ポリカーボネートで覆われた風防は、飛来物に対する防御性能が極めて高く、安全面では一歩先を行っています。

一方、F1はHaloの採用によって「空間のある開放感」を維持しつつ、最小限の視界障害で済む設計を選びました。これは、F1特有の“伝統とスピード”の哲学の表れでもあります。

しかしHaloは空気の流れを乱します。その問題を補完するのが、ギザギザ風防なのです。つまり、F1にとっては“ギザギザ”こそが、Haloとオープンコックピットの共存を可能にした要素と言えるでしょう。

第5章:ギザギザを使わないチームの理由──設計哲学の違い

F1では全チームがギザギザ風防を使っているわけではありません。なぜなら、車体全体の空力哲学が異なるからです。

たとえば、あるチームはHaloを取り囲むボディ形状を工夫し、そもそも乱気流が発生しにくい設計をしています。逆に、他のチームは風防の形状により重点を置き、ギザギザで気流を分割・整流する方向を採っています。

この違いは、チームがどのようなレース特性を重視するかによって現れます。高速サーキットでは空気抵抗を最小限に抑え、テクニカルサーキットではダウンフォースの安定性を重視するといった違いです。

第6章:風洞実験と空力解析──この小さなパーツに注がれる大きな労力

F1の世界では、たった1枚のウイングレットや1本のネジの形状に至るまで、数千時間に及ぶ解析が行われます。ギザギザ風防もその例外ではありません。

CFD(数値流体力学)と風洞実験によって、ギザギザの数、角度、配置、長さが細かく検討され、数%単位の改善を積み重ねていきます。

わずか1秒、いや0.1秒を削るために、ギザギザの“角度”を0.2度変える。これこそがF1の世界なのです。

第7章:今後の進化──ギザギザの先にある次世代エアロとは?

将来的に、ギザギザ風防もまた進化していく可能性があります。

たとえば、アクティブ・エアロ化によって走行中に形状が変化し、ストレートでは平滑化、コーナーでは整流能力を強化する設計が考えられています。

また、AIによる設計最適化や**新素材の導入(複合素材+形状記憶樹脂など)**によって、現在の限界を超える性能を持つ新たなウインドスクリーンが誕生する可能性もあります。

第8章:まとめ──最先端のF1技術は、ほんの数センチに宿る

F1とは、最速を目指す競技であると同時に、「課題解決の競技」でもあります。

たった数センチのギザギザが、空力的にこれほどの効果を発揮し、エンジニアの執念と創意工夫が注がれている。その事実は、F1というスポーツの奥深さと技術力の高さを象徴しています。

次にF1中継を観るときは、ぜひドライバーの頭上――Haloの内側に、控えめに輝く“ギザギザ”の存在に注目してみてください。

そこには、数千時間にわたるシミュレーションと風洞実験、そして速さを愛する人々の情熱が宿っているのです。

コメント