フェラーリ、F1史上初の「ダブル失格」2025年中国GPで起きた衝撃の真実

2025年のF1世界選手権は、75周年という記念すべき節目を迎え、多くのファンが過去の栄光と未来の進化に期待を寄せるシーズンとなるはずでした。しかし、その記念すべき年に、F1史上初となる“フェラーリのダブル失格”という歴史的事件が発生しました。舞台は中国・上海インターナショナルサーキット。熱気に包まれた観客の目の前で、フェラーリは栄光どころか、屈辱的な結末を迎えることになったのです。

第1章:記念すべき75周年シーズンに起きた“黒歴史”

2025年はF1にとって特別な年でした。75周年記念として、各グランプリには記念イベントが盛り込まれ、レジェンドドライバーの登場や過去の名車の展示など、ファンにとっても夢のような内容が続いていました。

そんな中で迎えた中国GPは、F1にとって2004年以来の“本格的な復活開催”とも言える盛り上がり。観客数も史上最多を記録し、中国モータースポーツ市場の成長が改めて印象づけられる一戦でした。

その熱狂の中心にいたのが、2025年シーズンからフェラーリに移籍した“レジェンド”ルイス・ハミルトン。スプリントレースでは彼がフェラーリ初勝利を挙げ、マラネロのファンは歓喜に包まれました。

しかし、本戦となる決勝で待っていたのは、栄光ではなく地獄でした。

第2章:失格の詳細 ― シャルル・ルクレールの軽量違反とハミルトンのスキッドブロック摩耗

日曜日の決勝レース。ルクレールとハミルトンは5位・6位でゴール。ポイント獲得に成功したかに見えましたが、レース後の技術検査で異常が発覚します。

-

ルクレールのマシンは、規定重量を約1kg(約2.2ポンド)下回っていた。

-

ハミルトンのマシンは、アンダーフロアのスキッドブロック(スキッドプランク)に過度の摩耗が見られた。

この2つの違反は、FIA(国際自動車連盟)によって即時の“ダブル失格”処分に繋がりました。フェラーリの両マシンが揃って失格となるのは、チームの長い歴史の中でも初めての出来事です。

第3章:なぜこれが重大な違反なのか ― F1のスキッドプランク規定とは?

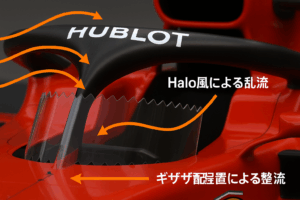

F1マシンの底面には「スキッドプランク」と呼ばれるガラス繊維強化プラスチック製の板が取り付けられています。これは以下のような理由からFIAが厳しく管理している重要部品です:

-

安全確保:マシンの車高が低すぎると、縁石や路面の凹凸に引っかかり、重大なクラッシュにつながる危険がある。

-

性能均衡:低車高で走行すると、ダウンフォースが増し、ラップタイムが向上する。つまり、違反すればパフォーマンス上の“利益”を得られる可能性がある。

したがって、FIAはスキッドプランクの“摩耗度”を基準に、車高の合法性を判断します。

2023年のアメリカGPでも、同じ理由でハミルトンとルクレールが失格となりました。つまり、今回の件は、フェラーリにとって「2年ぶり2回目」のスキッドプランク違反ということになります。

第4章:フェラーリの公式声明と“学ぶ姿勢”

事件を受けてフェラーリは以下のような声明を発表しました:

「アドバンテージを得る意図は一切なかった。本日の結果から学び、同じ過ちを繰り返さないようにする。中国GPをこのような形で終えることは、我々自身にとっても、揺るぎない応援をしてくださるファンの皆さまにとっても、望ましいものではなかった。」

このコメントからも分かる通り、チームは責任を認めた上で、今後の改善を約束しています。しかし、なぜ同じようなミスを再び犯したのか――その真相に迫る必要があります。

第5章:フェラーリの内部体制とエンジニアリング課題

2025年のフェラーリは、チーム代表にフレデリック・バスールが就任し、技術部門も大幅に刷新されたばかりでした。ハミルトンの加入により、ドライバーラインナップもF1界で最も注目を集めています。

しかし、そうした変化の中で、運用ミスやセッティングの最適化不足が発生していた可能性は否定できません。特に今回のような“基本的な違反”は、次のような要因が絡んでいると考えられます:

-

フリー走行~決勝までの間に路面状況が大きく変化

-

燃料消費量やタイヤ摩耗による車重の急減

-

チーム内でのセッティング判断のミス

マージン(余裕)を持った設計・運用ができていなかったことが、今回の悲劇を招いたのです。

第6章:ハミルトンとルクレール、それぞれの姿勢と今後

ハミルトンはスプリントレースで見事な初勝利を飾ったものの、決勝ではマシンとの一体感を欠いていた様子でした。チームラジオでは「ペースが上がらない」と繰り返し、最終的にはルクレールに道を譲るという“フェラーリらしからぬ”チームオーダーも飛び出しました。

ルクレールにとっても、この失格は大きな痛手です。今シーズンが正念場となる彼にとって、ポイントの積み上げは非常に重要でした。

しかし、2人のドライバーは共にプロフェッショナルであり、次戦以降での巻き返しに期待がかかります。

第7章:勝者マクラーレン、脅威の一貫性

一方で、この混乱の中で安定感を見せたのがマクラーレン。オスカー・ピアストリがポール・トゥ・ウィンを達成し、ランド・ノリスも2位に入り、ワン・ツー・フィニッシュを果たしました。

彼らのマシンは信頼性が高く、セッティングも正確。特にピアストリの予選と決勝におけるラップタイムの安定性は、タイトル争いを見据える上で大きな武器となります。

第8章:ファンとスポンサーへの影響 ― 信頼回復への道のり

フェラーリはF1において最も人気のあるチームであり、世界中に多くの熱狂的ファンを抱えています。今回の事件は、そうしたファンにとって大きな失望となりました。

加えて、スポンサー企業にとってもマイナスイメージは避けられません。F1は“結果のビジネス”であると同時に、“信頼のビジネス”でもあります。チームとしては、レース成績だけでなく、運営体制の透明性や再発防止策を示す必要があります。

第9章:ルールの意味とフェアネスへの再認識

今回のダブル失格を通じて、F1ファンや関係者は改めて「ルールの重要性」を認識しました。どれだけ速く走っても、ルールを守らなければ意味がない。F1は“公平さ”の上に成り立っている競技であることを、我々は忘れてはなりません。

第10章:フェラーリは再び立ち上がれるか?

歴史的失態に終わった中国GP。しかし、フェラーリはこれまでも数々の苦難を乗り越えてきました。シューマッハ時代の栄光も、幾度となく失敗を経験した末に築かれたものです。

この苦い経験を糧に、チームがどう立て直していくのか。ハミルトンとルクレールという“二枚看板”が力を発揮し、再び表彰台に立つ日は訪れるのか。

すべては、次戦でのフェラーリの姿勢にかかっています。

コメント